【製造業のための脱炭素化入門】課題解決のための「脱炭素化アクション」を学ぶ

2024/10/29

脱炭素化といっても、何から始めたらいいのかわからないという企業や事業場も多い。そこで、脱炭素化の第一歩やステップといった「脱炭素化アクション」について詳しく解説する。

まず何から着手する?

前号の特集でも解説したように、脱炭素化に取り組むことにはいくつものメリットがある。例えば、自社の製品やサービスが環境に配慮した持続可能なものであることをアピールできる。地球温暖化や気候変動のリスクに対処している企業姿勢が、取引先や投資家などから高く評価される可能性もある。また、社会課題の解決に取り組む姿勢に共感した人材が集まることも期待される。

脱炭素化に着手するにあたっては、まず、「なぜ脱炭素化に取り組むのか」という動機を深掘りしよう。「他社がやっているからなんとなくやってみる」という考えでは、取り組みが長続きしない。二酸化炭素(CO2)排出量を減らして製品やサービスの付加価値を高めるため、環境に先進的に取り組んでいる企業姿勢を明確にするためなど、脱炭素化に取り組む動機はそれぞれの企業や事業場によって異なるだろう。大切なことは、初期の段階で脱炭素化の意義を深く理解することだ。そうすることで社内の意識を統一し、取り組みをスムーズに進めやすくなる。

中小企業の場合、脱炭素化のために専門の部署を設けるのが難しいケースが多い。そのため、実務の担当者にとっては既存の業務に加えて、脱炭素化に関する新たな業務が増えることになる。だからこそ、限られた人数で脱炭素化に取り組むには、部署の垣根を超えた社内の協力が不可欠だ。他部署の協力や共感を得るには、脱炭素化の意義をきちんと理解してもらう必要がある。

社内横断的なプロジェクトチームを組成する場合も、初期の段階で脱炭素化に取り組む意義を浸透させておくことが重要になる。例えば、次のステップでCO2排出量に関するデータを全社から収集する際にも、協力が得られやすくなる。部署の本来の仕事ではない脱炭素化に関する業務にも優先度を落とさずに取り組んでもらうには、初めに社内の意識を統一することが大切だ。

具体的なステップは?

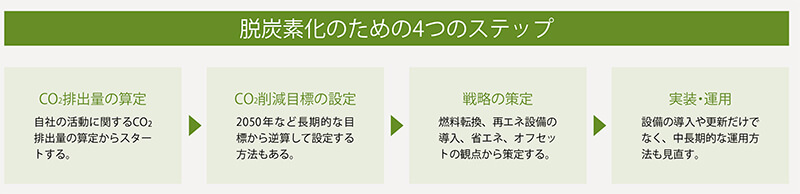

脱炭素化のための第1のステップは、CO2排出量の算定だ。初めて取り組むなら、自社で使用する燃料やエネルギーによるCO2排出量の算定からスタートしよう。製造工程で使う石油やガスなどの燃料、電灯や動力といった電気の使用、営業車のガソリンなどが対象になる。CO2排出量を算定するには、毎月の請求書などから使用量をとりまとめる地道な作業が必要だ。こうした負担を軽減するため、近年、数多くの排出量算定ツールが登場している。毎月、固定の料金を支払うことで利用できるタイプもある。

次のステップは、CO2削減目標の設定だ。国は、中期的な目標として、2030年までに2013年度に比べてCO2排出量を46%削減することを掲げている。都道府県や市町村、それぞれの業界団体が目標を掲げている場合もあるので、こうした目標値を参考にして、自社のエネルギー使用の実態に即した目標を設定するのがよい。なお、比較の基準年をどの年度にするかについては、なるべくイレギュラーのない平均的な排出量の年度を設定するのが一般的だ。

続いて、脱炭素化の戦略を策定する。この際、第1ステップで行ったCO2排出量の算定が重要になる。この段階で、排出量の多いプロセスやエネルギー源を特定できていれば、そこにフォーカスして戦略を策定する。脱炭素化の基本的な戦略としては、エネルギー源を石油からガス、ガスから電気に替えるなどの燃料転換、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の導入、省エネ化などの方法がある。これらの対策でどうしても削減できないCO2排出量に対しては、証書やクレジットを購入してオフセット(相殺)する手段もある。

最後に、戦略を実装、運用するプロセスでは、国や自治体による補助制度を活用できる場合がある。また、CO2排出量の少ない電気料金メニューに切り替えることによって、初期投資なくCO2削減ができる場合もある。太陽光発電設備や蓄電池の導入方法を工夫すると、CO2削減対策だけでなく、停電時の非常用電源としてBCP対策にも活用できる。さまざまな角度から戦略をブラッシュアップして実行に移そう。

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

FACTORY JOURNAL vol.3(2024年秋号)より転載