【外国人技能実習制度の見直し】転籍の条件と地方への配慮が焦点

2024/01/25

外国人技能実習制度の見直しが最終段階を迎えている。国内の製造業や建設業の現場を下支えしている外国人技能実習生。制度設計では、別企業に移る転籍の条件と地方への配慮が最大の焦点になっている。

就労先の企業で

人権侵害が問題に

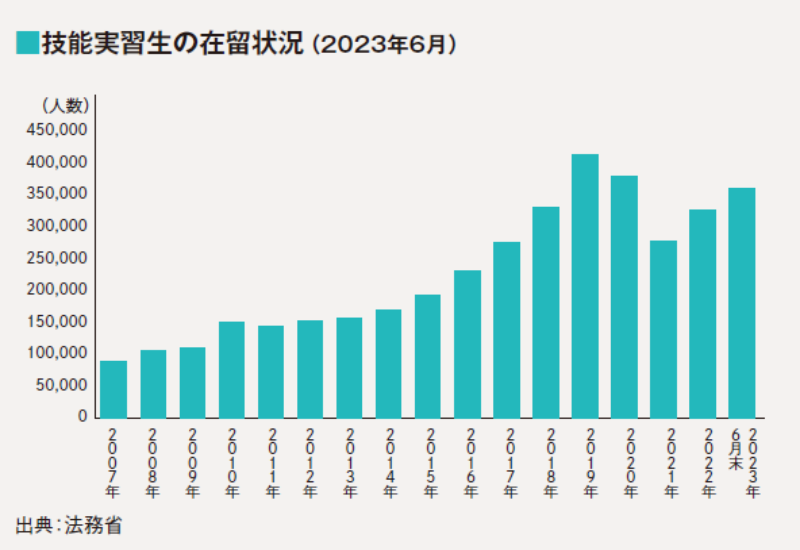

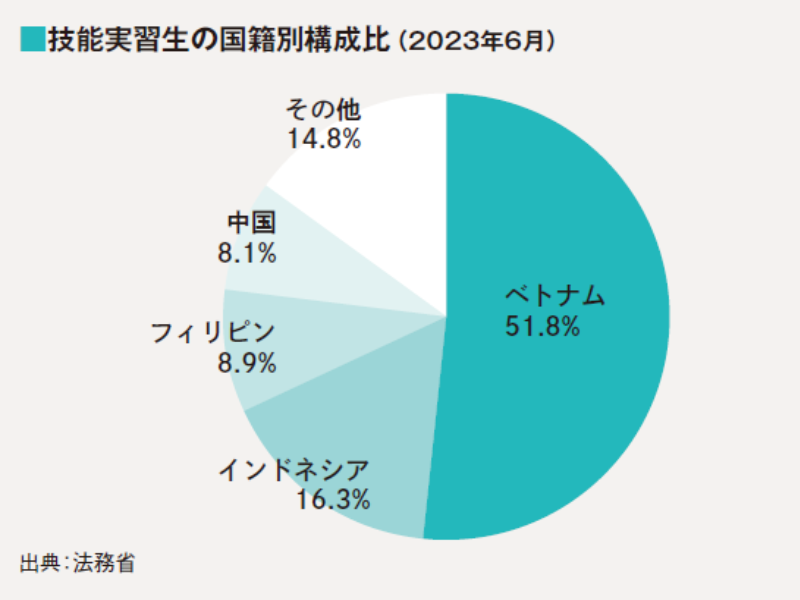

外国人技能実習制度は、途上国から実習生を受け入れ、技術を持ち帰ってもらう「国際貢献」の名目で、1993年に始まった。受け入れ対象は、当初の17職種から90職種に拡大している。在留期間も、制度開始時の2年間から5年間に延びた。昨年6月末時点で実習生は、全国に約35万8000人。国籍別ではベトナムが最多で51.8%、次いでインドネシアが16.3%、フィリピンが8.9%、中国が8.1%などとなっている。

実習生は現地で借金をして「送り出し機関」と呼ばれる派遣会社やブローカーなどに一定の報酬を支払い、来日するケースが多い。こうして受け入れた実習生の人材育成や生活環境の改善に熱心に取り組む企業がある一方で、実習生の多くは就労先の企業などで「安価な労働力」として扱われ、長時間労働や賃金の不払い、ハラスメントなどが問題になっている。

実習の建前から、転職の自由はなく、家族を呼び寄せることができない点も課題になっていた。福島県では、建設会社で鉄筋や型枠の技能を学ぶために来日したベトナム人男性3人が、詳しい説明がないまま東京電力福島第1原発事故後の除染作業をさせられた例もある。

技能実習生の在留状況(2023年6月)

出典:法務省

技能実習生の国籍別構成比(2023年6月)

出典:法務省

政府の有識者会議が

転籍の条件緩和を提言

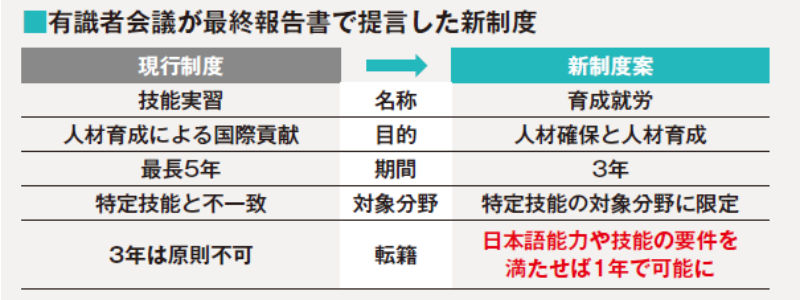

外国人技能実習制度について、政府の有識者会議は昨年11月、人権侵害の指摘もある現行制度を廃止し、人材の確保と育成を目的とする新たな制度を創設するとした最終報告書をとりまとめた。これまで原則できなかった別の企業などに移る転籍は、1年以上働いたうえで、一定の技能と日本語能力の試験合格を条件に、同じ分野に限り認めるとしている。秋田県北部の縫製工場の社長は、「人材育成に懸命に取り組めば転籍されやすくなる。縫製技術も日本語も上達したら、給与の高い都市部に流れてしまうのが心配だ」と表情を曇らせる。

報告書では、人材流出への不安が高まるなか、当分の間は分野ごとに転籍を認めない期間をより長く設定するなど、経過措置を検討することも提言した。自民党の外国人労働者等特別委員会は昨年12月、転籍について当分の間は同一企業で最低2年間の就労が求められるよう要望している。

しかし、転籍に制限を設けることには慎重な意見もあるほか、外国人を支援する団体からは転籍をサポートする仕組みが十分ではないといった要望が出されている。実習生が高賃金の都市部に集中しないよう、地方の製造業関係者からは、賃金格差を埋めるための補助制度の創設を求める声も少なくない。

有識者会議が最終報告書で提言した新制度

出典:法務省

転籍の条件を再検討

通常国会に提出へ

政府は党の提言と政府の有識者報告書をもとに、政府案を再検討し、通常国会への提出を目指す方針だが、転籍の具体的な条件をめぐって複雑な経過も予想される。

少子高齢化が進み、日本社会はさまざまな業種で外国人労働者に依存している。部分的な制度変更を施すのではなく、受け入れ態勢の抜本的な見直しが必要だとする声もある。労働力人口の先細りは当面避けられない。外国人労働者を国民全体で迎え入れ、働きやすい環境を整える努力が、これからの日本社会に必要になる。

FACTORY JOURNAL vol.1(2024年冬号)より転載