ロボットシステムインテグレータ 人材不足の現状と課題とは?

2024/10/22

ロボットを使用した機械システムの導入提案や設計、構築などを行うロボットシステムインテグレータ(SIer)。部品加工の技術力を活かしてSIer事業に参入した企業を紹介しつつ、現状をリポートする。

小さな部品の加工から

事業をスタート

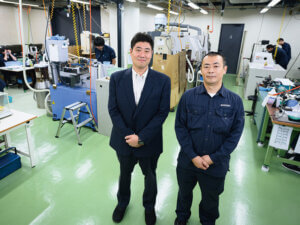

クツザワ 沓澤淳利社長

クツザワ 沓澤淳利社長

「創業以来、いかに短納期で製品を提供できるかを考えるなかで、人の手をかけずに生産効率を高める改善活動に地道に取り組んできました。SIer事業を始めたのも、改善活動による技術蓄積の成果だと考えています」と話すのは、秋田県横手市の株式会社クツザワ代表取締役社長の沓澤淳利さん(41歳)。

クツザワは、かつて商人のまちとして栄えた横手市増田町の中心部にある。社長の父親の好美さんが、近所の車庫を間借りしてボール盤(金属に穴を開ける機械)などのわずかな機械だけで1980年に事業をスタートした。小さな部品の加工、製造を着実に行って納入先を確保し、1989年に法人化した。それから業務拡大により現在地に本社工場を構え、コンピュータによる数値制御を行うCNC旋盤加工、高精密研磨加工、鏡面研削加工などの実績を積み重ね、受注増に伴って工場を増築している。

創業当時から注力してきたのが、小集団による改善活動だ。現場の10~20人程度のグループで、従業員が意見を出し合いながら課題を共有し、業務改善につながる小さな成功を継続的に積み上げてきた。そのなかで、専門技術がなくても生産ラインを担当できるよう、作業の標準化や簡素化などの改善を続けてきた。現在では午後3時30分に受注しても、材料の切り出しと製造を迅速に行って、その日の午後5時に梱包出荷を可能とする短納期の体制を整えている。

2030年にはSierを

20人規模に増やしたい

SIerとしてシステム設計に取り組む柴田毅さん

SIerとしてシステム設計に取り組む柴田毅さん

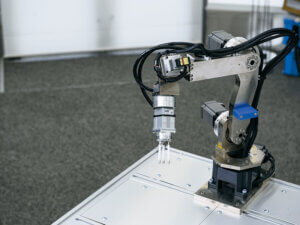

クツザワは、県内外の製造工場でワーク脱着装置や整列装置、バリ取り装置などを、安川電機、ファナック、デンソーなどのさまざまなメーカーのロボットを使用して構築してきた。2016年、改善活動で培った技術蓄積を活かしてSIer事業に取り組み始めた。SIerは、ロボットの導入を検討する企業の現場課題を分析し、最適なロボットシステムを構築するために、さまざまな機械装置や部品などから必要なものを選別し、システムとして統合するエキスパートである。

柴田毅さん(39歳)は、8年前からSIerとしてシステム設計の仕事に取り組んでいる。顧客のニーズを聞いて、製造システムを設計し、見積もりを作成する。「お客さんと最初に向き合う仕事なので、やりがいがありますが、たいへん気を遣う仕事です」と笑顔をみせる。製造現場に1台のロボットを導入するときには、一般的にSIer費用が全体の5割程度を占めるという。「見積もりの金額を見て、びっくりされるケースが少なくないので、丁寧な説明を心がけています」と柴田さんは表情を引き締める。

クツザワには自慢のロボットがある。日本酒をグラスに注ぐ「お酌ロボット」だ。一升瓶を酒瓶のケースから棚に移す動作と、お酌をする動作の2つの動きを見せる。自社のSIerが一升瓶の形状、重量、強度などを分析して設計し、狭いケースや棚に一升瓶を出し入れするスリムなハンドを実現して、両手で瓶を包み込むようにグリップも調整。停電しても瓶を落とさない安全な仕組みを確立した。

繊細な動きを見せる「お酌ロボット」(写真提供 クツザワ)

現在、クツザワには10人のSIerがいる。社長の沓澤さんは、「電気、機械の設計から部品の組み立て、ロボットの動きをつくるティーチングの作業までワンストップで手がける態勢を構築しました。いま当社のSIer事業は、売り上げ全体の約1割ですが、事業を少しずつ拡大して6年後の2030年にはSIerを20人程度に増やしていきたいと考えています」と前を向く。

事業領域の拡大に伴い

人材不足が深刻化

近年、SIerの事業領域が拡大している。技術面ではAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)などの情報技術の急速な進化とともに、事業面ではサービス業などの非製造領域への進出が加速している。事業領域の拡大に伴って緊急の課題になっているのが人材の育成だ。

しかし、IT業界は先端技術を中心に深刻な人材不足。経済産業省の「IT人材需給に関する調査」は、IT関連産業の従業者数は2018年の103万人から2030年には113万人へ拡大すると予測するが、DX(デジタルトランスフォーメーション)需要の伸びに追いついていない。クツザワの沓澤淳利社長は、「自動化のシステム構築の仕事をお願いされても、人手が足りなくてお断りしているケースが少なくありません」と打ち明ける。

業界団体の日本ロボットシステムインテグレータ協会(SIer協会)は、ロボットを扱える人材育成の体制強化に乗り出している。2023年度は、「教育体系の整備」を注力事業に掲げ、実機なしで気軽にロボット操作を練習できる環境を協会本部内に整備した。実機なしのデジタル教育手法は、ロボットに動きを教え込むための機材「ティーチングペンダント」とモニター画面の組み合わせ。SIer協会が入居する機械振興会館(東京都港区)を訪問すれば、この仕組みを利用してロボット操作を練習できる。

同協会では2020年からロボットを用いたシステム構築(SI)を行う上で必要な知識や技術の習得レベルを測定する試験「ロボットSI検定」を実施している。2024年度は新たな取り組みとして、ロボットSI検定に4級を新設する。1~3級はロボットSIに関わる技術者の能力を証明するものだが、4級は高校生などの若い世代の人たちをターゲットとする。ロボットSI検定を通して、主に若年層にロボットやSIerの仕事への関心を高めつつ、SI検定を厚生労働省が認定する検定に昇格させることでの認知度アップも視野に入れる。

ものつくり大学と

包括連携協定を締結

ものつくり大学とSIer協会の包括連携協定では、学生教育や企業向けロボットSI人材の育成などに取り組む。(写真提供 ものつくり大学)

SIer協会は今年4月、教育機関とは初めて包括連携協定をものつくり大学(埼玉県行田市)と締結した。ものつくり大学は技能工芸学部情報メカトロニクス学科と建設学科の2学科を持ち、2001年の開学以来、実習やインターンシップを重視して、知識と技能を兼ね備えた技術者である「テクノロジスト」の育成を掲げている。

ものつくり大学との包括連携協定では、地域社会の発展や人材育成への貢献を目的とし、学生教育や企業向けロボットSI人材の育成などの取り組みを進めていく。これにより各産業で中小企業を中心に広がっている人手不足の解消や、生産性向上などの社会課題の解決を目指す。

具体的な取り組みとして検討されているのは、ものつくり大学の授業にSIer協会加盟企業から講師を派遣することを中心とした学生教育だ。SIer協会加盟企業が、工場見学やインターンシップに学生を受け入れることも検討している。

ロボットに動きを教え込むための機材『ティーチングペンダント』とモニター画面の組み合わせでロボットの操作を学ぶ。(写真提供 SIer協会)

同協会は、高校生や専門学校生などが産業用ロボットの活用アイデアを競う「ロボットアイデア甲子園」を2019年から毎年開催している。地方大会を担うのは協会の加盟企業であり、自社のロボットセンターや工場に設置している産業用ロボットシステムを見学してもらい、ロボットセミナーを実施。参加者は、その体験から得た発想で産業用ロボットの新しい使い方を考え、プレゼンテーションでアイデアを発表する。いろいろな施策でロボットを身近に感じられる環境を整えるのに余念がないSIer協会。高本治明専務は人材育成に注力する考えだ。

取材・文/ 高橋健一

FACTORY JOURNAL vol.3(2024年秋号)より転載