【ものづくり太郎の日本の製造業「超」進化論】ハノーファーメッセ2025で見たAI製造業革命の衝撃。世界で勝ち残るために必要なものとは?

2025/08/05

ドイツの展示会で見た製造業AI革命の衝撃とは? 日本の製造業「超」進化論。2回目は、ハノーファーメッセ2025で目の当たりにしたAIの本格実装と、日本の危機的な遅れを語る。

一次産業まで巻き込む統合展示

日本の部分最適では太刀打ちできない

今年もハノーファーメッセに行ってきました。ドイツのハノーファーで開催される世界最大の製造業の展示会です。ハノーファーメッセが開催されるハノーファー国際見本市会場は、東京ビッグサイトの約3倍の面積を有し、面積も世界一の大きさです。各社の展示にはそれぞれ明確なテーマがあり、スケール感が日本とはまったく違います。

例えばフランスのSchneider Electric(シュナイダーエレクトリック)は酪農をテーマにしていました。近年、一次産業にもカーボンニュートラルの圧力がかかっていることから酪農に焦点を当て、牛の飼育から牛乳の加工、容器への充填、容器の搬送、そしてリサイクルまでの一貫したバリューチェーンに沿い、それぞれの工程での最適な制御を展示していました。そのほかにもアルプスの雪どけ水の減少による水不足の恐れから、今後始まるであろう水の争奪戦に向け、「水資源の最適化」のための制御などがテーマになっていました。

日本の展示会では「工場のこの工程のこの部分をどうするか?」という部分最適的な発想の展示がほとんどです。しかしハノーファーメッセでは、世界的な情勢を鑑みたテーマに沿った課題を統合的に解決しようとする展示が印象的でした。

Schneider Electricブースの最前面に鎮座する牛の模型。

またハノーファーメッセは、エネルギーに関する展示があることも特徴です。欧州のトレンドとして水素・EV関連は、2~3年前の異常な盛り上がりが落ち着き現実的なフェーズに入っているため、一旦下火になっています。代わりに目立ったのがAIの展示でした。これまでとは次元の違うAI活用が、製造業の現場に本格的に導入されようとしています。

CAMソフトに匠の技を実装

AIが工作機械の個体差まで最適化

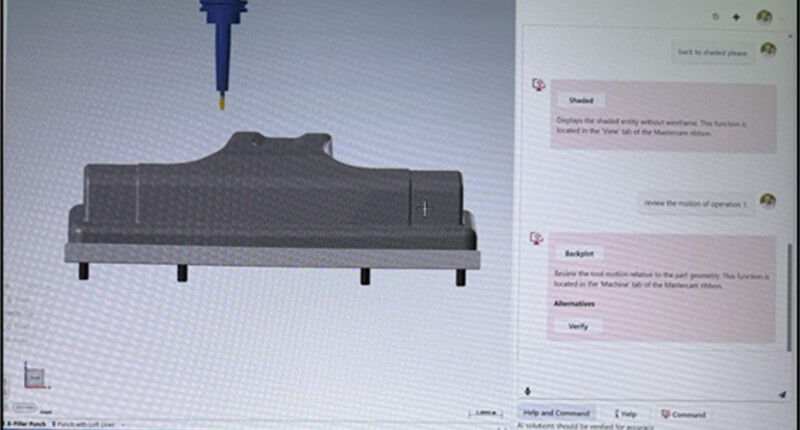

製造業へのAI導入で最も衝撃的だったのがCAMソフトです。Mastercam(マスターキャム)というCADソフトは世界ナンバー1シェアを誇っていましたが、製造販売を行っていたアメリカのCNC Software,LLC(シーエヌシーソフトウェア)から、切削工具世界ナンバー1メーカー、スウェーデンのSandvik(サンドビック)がMastercamを買収し、そこにCopilotを実装したのです。これにより、すでに匠レベルの加工パスが構築可能になっています。

MasterCAMではCopilotとの対話で、加工パスの最適化が可能になっている。

材質や加工条件を入力すると「この工具ならば、この速度で加工できる」という最適解をCopilotが提示してくれます。もちろん、形状の矛盾や加工パスの矛盾で加工できないケースは事前に指摘してくれるため、トライアンドエラーが大幅に削減されます。さらに驚くべきは、同じ種類の工作機械における、個々の機械ごとのばらつきまでも考慮して最適化してくれることです。

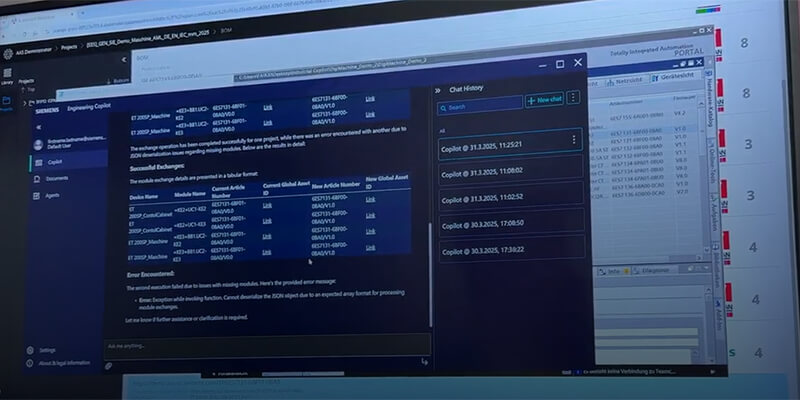

電気CADにもCopilotが導入されています。制御盤の配線設計を行う電気CADは、設計図面が100ページを超えることも珍しくありません。日本では2020年のEMS台頭とリーマンショックによって電気CAD市場が縮小し、多くの企業が電気設計に特化したCADでなく、Auto CADなどの汎用CADを使用してお絵かきのような設計を続けています。

電気CAD最大手、ドイツのEPLAN(イープラン)ではマスターデータベースを活用して、電源を変更するとトランスや制御機器も含め、変更が必要になる関連部品をすべて列挙し、変更前後の比較を自動で提示してくれます。ワイヤーカッターとの連携も果たしているため、ハーネスも自動切断が可能です。将来的にはモータという電気要素が変われば、PCBの設計や取り付けアングルという機械要素まで自動変更される予定です。しかし日本では、BOM(Bill Of Materials)が電機分野と機械分野、ソフトウェア分野で分かれているため、このような統合的なシステム構築ができません。これは大問題ではないでしょうか。

EPLANブースではCopilotとチャットし、モジュールの交換が可能。

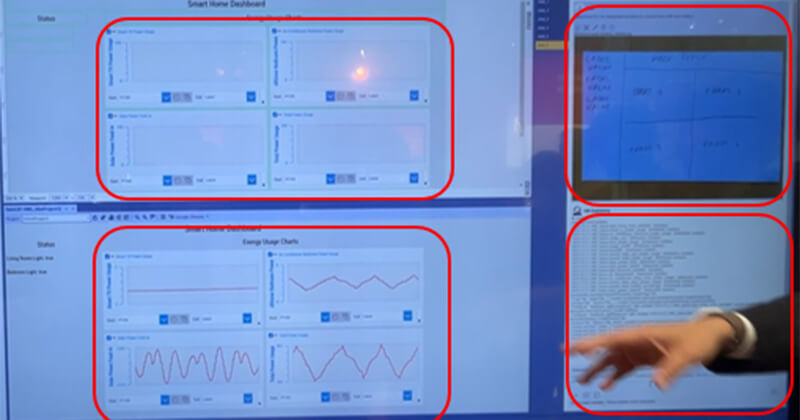

ドイツ、Beckhoff Automation(ベッコフオートメーション)のTwinCATからもAIの進化が垣間見えました。TwinCATはPCをベースとした、産業用オートメーション機器(PLCやモーションコントロールなど)の制御構築に使用するソフトウェアプラットフォームです。TwinCATに搭載されたAIは、手書きのポンチ絵からHMIが構築できるレベルまで進化しています。工場で装置が停止した場合でも、エラー内容をAIに聞くだけで確認できるようになってきています。ドイツのSiemens(シーメンス)も同様の方向に進んでおり、制御機器は、AIとコラボレーションしていることがすでに前提条件になっています。

右上:手書きのポンチ絵、右下:生成AIがどう解釈したかチャット画面で表示。左上:生成されたHMI画面案、左下:生成AIが提案した複数のグラフ案。

日本の展示会だけを見ていては、この感覚の遅れは取り戻せません。日本ではせいぜいサービスチャット程度のAI活用しか展示されていないのが現状です。世界では製造業の根幹部分にAIが深く浸透し、従来の設計や製造プロセスを根本から変えようとしています。日本企業は世界のトレンドを直視し、AI活用における抜本的な戦略転換を急ぐべきです。そうしなければ、気がついたときには取り返しのつかない差がついているでしょう。

Profile

ものづくり太郎

大学卒業後、大手認証機関入社。電気用品安全法業務に携わったのち、(株)ミスミグループ本社やPanasonicグループでFAや装置の拡販業務に携わる。2020年から本格的にYouTuberとして活動を開始。製造業や牽連する政治や経済、国際情勢に至るまで、さまざまな事象に関するテーマを平易な言葉と資料をまじえて解説。展示会やセミナーでの講演にも多数出演。