中小企業の成長段階に応じた経営支援を 中小企業基盤整備機構

2024/02/22

経営者の高齢化、少子化社会、生産拠点の海外移転などにより、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は厳しさを増している。中小企業の創業や生産性向上などを支援する中小企業基盤整備機構(中小機構)の井上 貴経営支援部長は、日本のものづくりの根幹を支える中小製造業の成長段階に応じた経営改善・組織力強化 ·業務効率化を支援していきたいと話している。

売り上げが上がっても

価格転嫁が進まない

――日本の中小企業の現状をどのように受け止めていますか。

直近の調査によると、国内の中小企業の景況感は長いトンネルを抜けて、ようやく新型コロナウイルスの流行前の状態に戻ってきました。その一方で、中小企業の場合、原材料価格やエネルギー価格の高騰の影響で、売り上げが上がっているものの、価格転嫁が進んでいないので利益を確保できているかという点が課題になっています。資金面においては、実質無利子・無担保で融資を行う「ゼロゼロ融資」の民間銀行への返済がこれからピークを迎えることから、その影響を注視していきたいと考えています。

――中小機構はどのような役割を果たしていきたいと考えていますか。

コロナ禍のような突発的な経営環境の変化が起こったときに、余力を持って事業に取り組んでいる中小企業は決して多くありません。経営環境の変化の影響が、直接的に短期的に一気に悪い方向へ向かってしまうというのが中小企業の悩みです。そのような企業のパートナーとして、いかに沈んでいかずに持ちこたえさせるかというところに全力を注ぎたいと考えています。

効率化と収益向上を

同時に実現する支援を目指す

――中小企業の生産性向上のためにどのような取り組みをしていますか。

いかに効率的にコストを削減しながら経営を進めていくかということが生産性向上のひとつの目標になります。しかし、それだけでは縮小均衡になってしまうので、それと同時に売り上げをいかにして上げていくかということも必要になります。中小企業の経営の効率化と売り上げの向上を同時に実現するような支援を目指しています。

――中小企業の事業承継のためにどのような取り組みをしていますか。

中小機構は、都道府県に設置された相談窓口である「事業承継・引継ぎ支援センター」の全国本部として、各センターのサポートを担っています。ご相談をいただいている事例を見ますと、カリスマ的な創業社長から2代目、3代目に代替わりする際に苦労しているケースをお見受けします。そのような企業をいかにマネジメントし、企業を継続させるのかという点を考えたときに、経営管理にシステマティックな管理手法を導入しながら世代交代をしていく必要があると考えています。そのような経営管理の仕組みづくりのお手伝いをさせていただけたらと考えています。

外部の専門家を派遣

ハンズオン支援を実施

中小企業基盤整備機構

経営支援部長 井上 貴氏

――経営基盤の強化に向けてどのような支援メニューがあるのでしょうか。

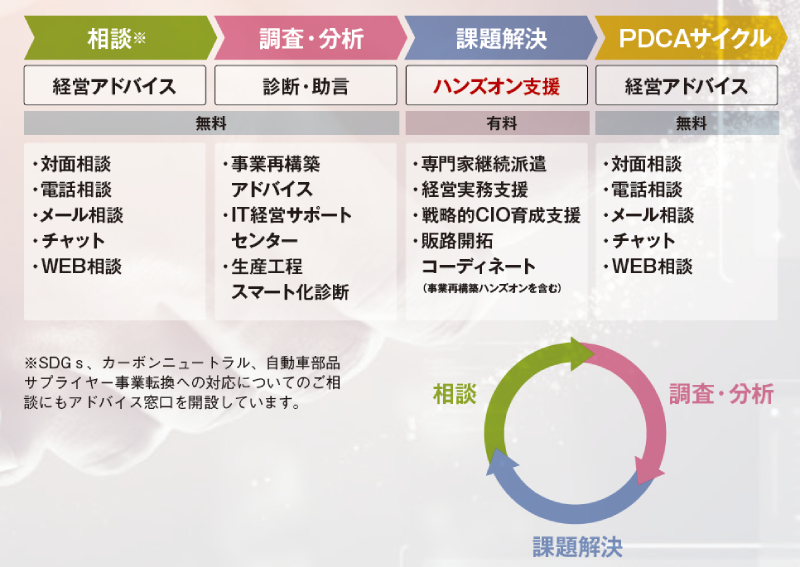

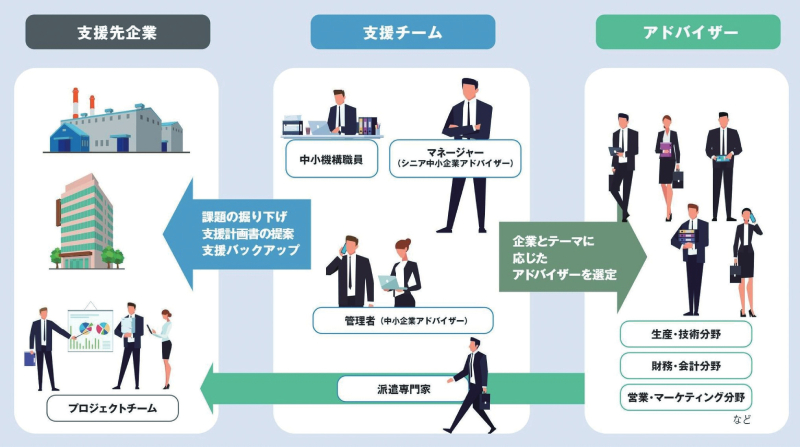

企業の創業から成長発展まで、企業の成長段階に応じてさまざまな支援メニューを提供しています。そのなかで、事業拡大・経営基盤強化のステージでは、中小企業が抱えるさまざまな課題を解決するため、外部の専門家を派遣して、支援企業との協同プロジェクト活動で経営改善に取り組む「ハンズオン支援」という事業を展開しています。このハンズオン支援には、「専門家継続派遣事業」、「経営実務支援事業」、「戦略的CIO育成支援事業」、「販路開拓コーディネート事業」という4つの代表的な事業がございます。

――ハンズオン支援の特徴を教えてください。

ハンズオン支援は、長期継続的に専門家を企業に派遣する制度です。1クールが10カ月程度で、これを2クールくらいかけて課題解決に取り組むのが一般的です。この支援は、中小機構側が主導せずに、企業の方々が主役となって課題解決に取り組んでいただく仕組みになっています。多少時間はかかりますが、自らのチカラで課題解決に取り組むノウハウを蓄積することができるのがメリットだと考えています。

――ハンズオン支援を受けた企業の反応はいかがですか。

課題を解決する能力が身についたということも重要ですが、社員が非常に前向きに仕事に取り組むようになった、自ら課題を見つけて自らのチカラで課題を解決していくという姿勢が出てきたということで、社員の成長をお喜びになっている社長さんが多いと感じています。

――企業の支援をするうえで大切にしていることは何ですか?

どの社長さんも自信を持って経営に取り組んでいる方ばかりです。われわれが上から目線でアドバイスをするのではなく、社長さんがやりたいことは何なのかを時間をかけてお聞きし、社長さんがやりたいことを達成するためにどのようなサポートができるのかという視点で臨んでいます。

――これから企業のニーズにどのように応えていきたいですか。

事業環境が激しく短期的に変わっているのが最近の特徴ではないかと考えています。そのような環境なので、ひとつの課題が解決する前に新たな課題が中小企業の方々に降りかかってくるといったような状況です。それを中小規模の企業単独ですべて解決していくのはなかなか難しいことです。そんなときに、中小企業・小規模事業者のサポーターである中小機構に気軽にお声をかけていただいて、ご一緒に難しい課題に向かっていけたらと考えています。

ハンズオン支援を核とする

専門家を活用した経営支援メニュー

ハンズオン支援の仕組み

出典:中小企業基盤整備機構

中小企業の成長段階に応じた経営支援

両利きの経営を

息子さんにアドバイス

――これまでに印象に残っている企業支援の仕事を教えてください。

個人的には、地方の製造業の会社で事業承継のお手伝いをしたことが思い出に残っています。大手のホームセンターの商材を一手に引き受けている会社で、息子さんはお若くて自分の代になったら親父と同じことはしたくないと話します。お父さんである先代の社長は、そんな息子さんを心配しながらも我慢をして、あまり口出しをせずに優しく見守っているというケースがございました。そんなときに、私たちは息子さんのやる気をそいではいけない、その一方で、お父さんが長年築きあげてきた、昔ながらの事業の柱についても大切にしなければいけないと考えています。

中小企業は今後、新しい分野に挑戦していく必要性があるのですが、一足飛びに新しい市場に進出するのではなく、これまで手掛けてきた既存の事業についても深掘りをして、昔ながらの事業の柱を大切にしながら、余力があるうちに新しい分野に挑戦していく、「両利きの経営」が必要なのではないかとアドバイスさせていただきました。このような形でお父さんと息子さんの双方にご納得いただいて、より良い事業承継につなげることができたというケースが印象に残っています。

――中小企業のみなさんに呼びかけたいことは。

ハンズオン支援は、支援企業に一定額を自己負担していただく有料の仕組みになっています。中小機構では、そのほかにも無料でご利用いただける「経営相談」も実施しております。直接足をお運びいただかなくても、WEB会議システムや、メール、チャット、電話による相談も可能です。何か気になることがございましたら、無料の経営相談をお気軽にご利用いただけたらと思います。

この仕事をしていて良かったなと思うときは、支援が終わったあとに、社長さんや企業の方々から「ありがとう」と言っていただくことが一番うれしいです。「ありがとう」のひと言が何物にも代えがたいものだと思っています。

いまのような厳しい経営環境のなかで、さまざまな課題を解決するために、越えなければいけないハードルは高いですが、その高いハードルを越えられるようなチカラをつけたときには新たなチャンスが拓けると思っています。ピンチをチャンスに変え、永続的に会社を発展させるチカラをつけていただき、継続企業として自律・自走する中小企業になっていただけるような支援をさせていただきたいと思っています。

PROFILE

中小企業基盤整備機構

経営支援部長

井上 貴氏

〔いのうえ たかし〕

1966年生まれ。1990年中小機構に入職。ハンズオン支援事業で専門家派遣業務、高度化融資事業で診断・助言・審査業務、研修事業で企画業務などを担当。2021年関東本部企業支援部長、2023年経営支援部長。

FACTORY JOURNAL vol.1(2024年冬号)より転載